タグから探す

国/地域

その他

カテゴリから探す

タグから探す

国/地域

UAE (2) イタリア (9) オーストリア (31) カンボジア (14) キプロス (19) クロアチア (5) ジブラルタル (4) スウェーデン (2) スペイン (24) スロバキア (14) スロベニア (3) タイ (4) チェコ (16) デンマーク (6) ドイツ (29) ハンガリー (15) ベトナム (5) ポルトガル (15) ポーランド (2) マルタ (20) マレーシア (1) ラオス (7) 中国・香港 (7) 台湾 (54) 日本 (263) 韓国 (3)

その他

Cocoon (5) SIM (9) SWELL (4) テック (36) バス (25) マイクロツーリズム (23) ライフ (68) 予約手配 (20) 商品レビュー (25) 旅行記 (423) 映画アニメ聖地 (11) 温泉 (25) 船 (35) 電車 (158) 飛行機 (53)

カテゴリから探す

この記事は約 7 分で読めます。

おすすめ!

仕事が忙しく、通勤時間や週末を利用して約50時間で国内旅行業務取扱管理者の勉強を行いました。今回は最短で合格したい方向けに試験勉強方法、要点をお伝えしたいと思います。

この記事は2023年度の試験を基準として紹介しております。現在は各種規定の改定、CBT方式への変更等もあり、多少状況が異なっております。

先日、令和5年度(2023年度)「国内旅行業務取扱管理者試験」を受けてききた結果、無事合格となりました。自己採点での結果としては下記の通りでした。

標題にもある通り、実はそれほど勉強に時間は費やしていません。

それが出来たのは、もちろん私が旅行好きだということもあったりするのですが、全てが得意と言う訳ではなく、諦めた所もあります。

今回はそんな私が試験に受かるために勉強したときのコツを紹介したいと思います。

このブログを見ている辺り、閲覧している方は主に独学で資格取得を目指している方だと思います。

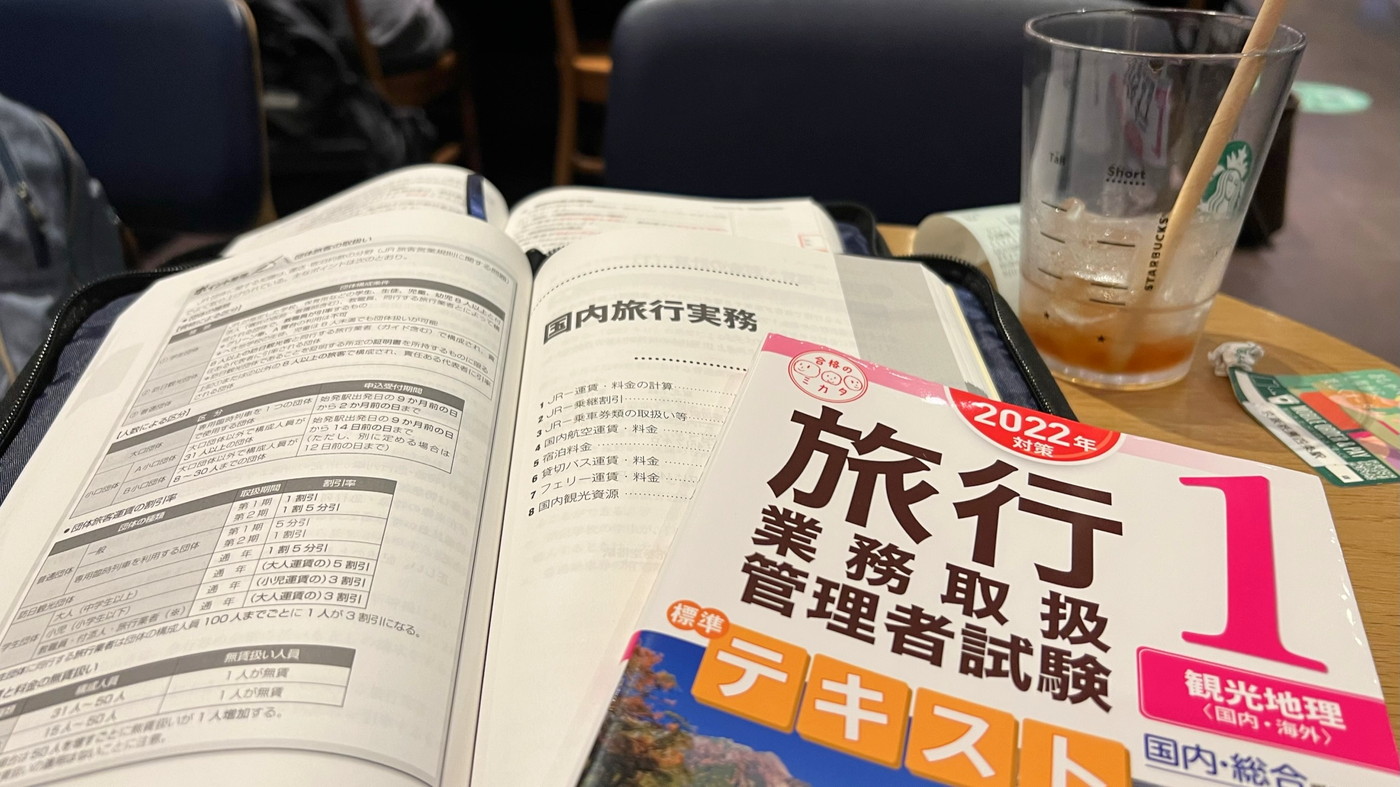

まずは勉強するにあたって私が利用したテキストを紹介します。

特に最初の2つは必須テキストで、これが無ければ試験勉強は進みません。

1つ目の「ユーキャンの国内・総合旅行業務取扱管理者 速習レッスン」は国内・総合共通のテキストであり、重要な点は赤字でハイライトされており、要点が分かりやすくなっています。

2つ目の「ユーキャンの国内旅行業務取扱管理者 過去問題集」は問題の傾向をつかむために大変有用です。また解説付きであり、間違えても何が間違っていたのかが把握でき、弱点の克服にもつながります。

3つ目については観光資源に特化したテキストでオプション的な役割があります。必要に応じて用意するとよいでしょう。何がいいかと言うと小型で扱いやすく、単語帳のように赤シートを利用して覚えることが出来ます。

さらに今回試験勉強にあたってはこちらのYouTubeチャンネルにお世話になりました。

解説動画

旅行業務取扱管理者対策 旅行業法/株式会社ケイズブレイン

なぜこんな良質なコンテンツを無料で…?と言った感じですが、かなり内容は親切で分かりやすくテキストと並行して学習すると知識の定着が早まります。

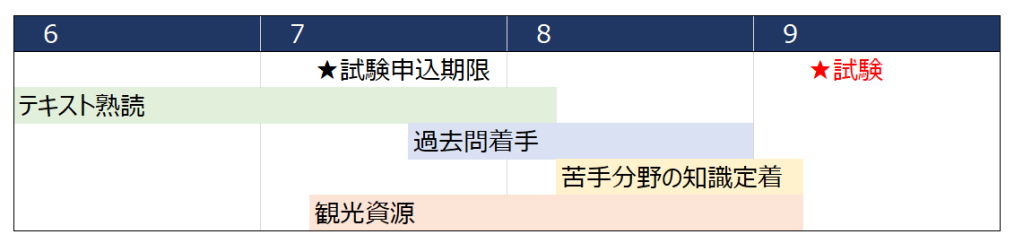

さて、ここまでは学習に必要なツールを紹介してきましたが、次は全体のスケジュールについて解説していきたいと思います。

| 学習のタイミング | 時間 |

|---|---|

| 通勤時間 | 20 |

| 会社昼休み | 5 |

| 週末昼 | 20 |

| 平日夜 | 5 |

試験勉強は試験3か月前から着手しました。

そして必ずしも毎日学習していた訳ではありません。1週間勉強しなかった日もありますし、普段より多めに勉強した日もありました。

それでも通勤時間というのはとても有用です。人によってその時間は異なりますが、短い時間の学習なので集中力が維持しやすいです。

まずはテキストを1周目は流して全体を読み、2周目は理解を深めながら読みましょう。

一言一句までは覚えなくても、後述の過去問で違和感を感じられる程度に覚えれば大抵の問題には対応できると思います。

また、テキストで覚えたことを確実にするために前述のYouTubeチャンネルを是非参照しましょう。こちらのチャンネルでは要点をさらに絞って解説してくれるので、これで覚えるべきポイントが確実になります。

テキストを読み進め、ある程度知識が定着した後は過去問を解きましょう!これはまず、前述の過去問テキストを一通り学習して傾向を掴み、対策を取ったのち、全国旅行業協会で公表されている過去5年分すべてやりましょう。

年度によってさまざまだと思いますが、同じような問題が数多く出題されますので問題の出題傾向が確実につかめます。

そして余裕があれば数字をできるだけ覚えましょう。営業保証金や最少催行人員に達しない場合の連絡期限、登録の拒否事由等々…。

全体を通してこれらが大事です。特に運賃/宿泊料計算については過去問を解くとやはりパターンがつかめるので対策が可能です。これらは配点が大きく、極端な話運賃/宿泊料計算が完璧なら観光資源はさほど重要ではありません。

その観光資源についても過去問は有用ですが、傾向はつかみにくいので多少の諦めも肝心…。

それらを踏まえて私が勉強した際のポイントをいかにお伝えします。

複雑な計算パターン、例えば

北陸新幹線のグランクラスで2社以上を跨ぐ

・複数の新幹線路線の乗り継ぎ

・山陽新幹線と九州新幹線の組み合わせ

がありますが、まあ過去問では見ないです。それらはどちらかと言うと総合旅行業務取扱管理者の試験問題ですね。

パターンとして理解すべきは

・最速型新幹線を含む場合の差額計算、

・自由席と指定席の組み合わせの場合に指定席料金を優先すべきルール

です。グリーン個室や寝台料金はできれば覚えておけばいいですが、多分試験では出ないです。

他にもグリーン席の計算がありますが、これは割と簡単なのでパターンを解いている内に理解するでしょう。

フェリーやバスとの複合問題はありますが、別個に計算すればいいだけなのでそれほど心配なし。

新幹線と特急の乗継割引については岡山以西と東京・品川乗り換え、そして”踊り子”関連も対象外に注意していれば大体OKなのが私の感想。

また最後に割引等については注意が必要です。ひっかけ問題である注意すべき点は営業キロ100km未満のきっぷと往復割引・学生割引が適用される距離、そして特定市内と言ったところでしょうか。

また設問の注意書きは全て読むことが大事。ここに重要なヒントが隠れていたりします…。

これらのJR計算問題を完璧にすると残りの観光資源はかなりイージーに!

はっきり申し上げてバスと宿泊の計算問題はほぼサービス問題です。JRの運賃計算ほどの複雑さはなく、例年同じような問題が出題されています。

バスについては時間の場合、点呼時間の加算、距離については切り上げすること。宿泊については子供料金の違い、キャンセル料金について理解しましょう。

航空運賃については国内旅行業務取扱管理者試験においてはANAしか(多分)出ないのでJALのルールは捨てました。また全体に対して出題数も少ないので落としても他でカバーできると思います。

観光資源については満遍なく全般的に有名どころを押さえることが大事。また、後にも先にも過去問に出題された場所は大事です。一部の観光資源は繰り返し出題されています。

とは言え業法や約款に比べれば同じ問題はでません。全てを覚えるのは難しく、私の場合祭りの時期、観光地の組み合わせ問題は完全に諦めました。何故ならば観光資源の問題全体に対して問題数が1,2問と少ないから。

これらは完璧に時期や地域を覚えていないといけない一方、他の問題については地理の特色がヒントになっている問題が多く、回答しやすいです。

よって前述の過去問+全国的に有名な観光資源をざっくりと覚えることが大事です。これについては観光資源のテキストも有用でしょう。

やはり何よりも大事なのは過去問を解くことです。

国内旅行業務取扱管理者試験は落とさせる試験ではなく、しっかりと要点を覚えていれば十分に合格できます。それには過去問を解いて問題の傾向を掴み、覚えるべき要点を押さえることが大事です。

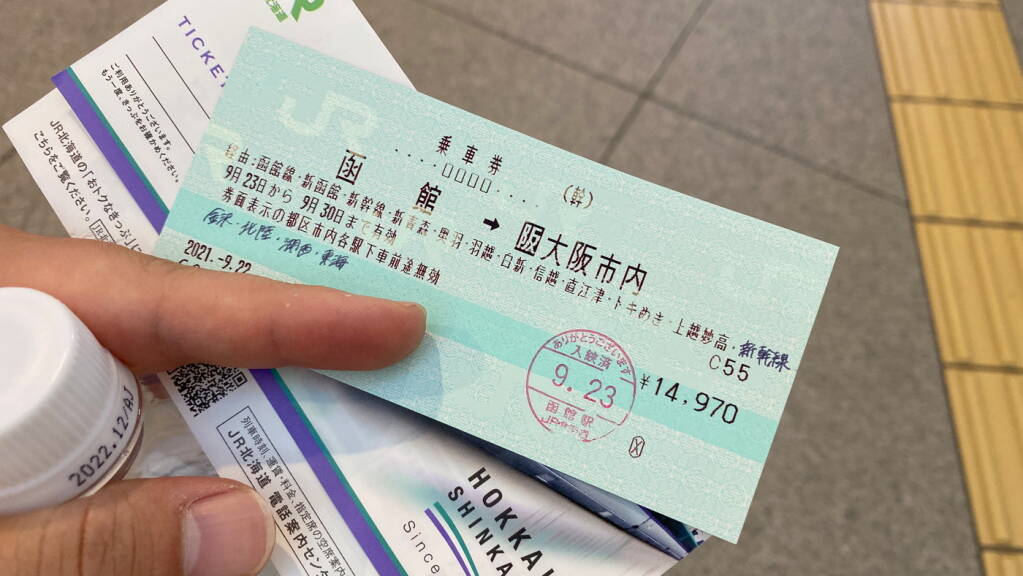

そして私がおススメしたいのは、観光地理を覚えるにはやはり旅行に行くのが最強です。やはり文字で覚えるよりも五感で覚えるのが最強です。また私が電車旅が好きなこともあり、数多くの”変なきっぷ”を購入してきた結果、JR運賃計算はかなり早期に理解できました。

▼数多くの変なきっぷ一例/函館⇒大阪

経由:函館線・新函館・新幹線・新青森・奥羽・羽越・白新・信越・直江津・トキめき・上越妙高・新幹線・金沢・北陸・湖西・東海

国内旅行業務取扱管理者の取得を考えている方は旅行の楽しさを通じ、ここまで紹介してきたように重要なポイントや傾向を対策することでかなり短期間の学習でも資格を取得することが可能です。

特に忙しくて時間が確保できない方は参考に頂ければと思います。

この記事が気に入ったら

いいね または フォローしてね!

コメント